Panggil Aku Kartini Saja: Heroisme Seorang Wanita Pribumi

“Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang; itulah semboyanku! Maju! Semua harus dimulai dengan berani! Pemberani-pemberani memenangkan tiga perempat dunia!”

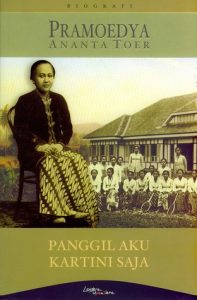

Ada sebuah gemuruh di kepala saat pertama kali membaca satu kutipan ini. Kutipan milik Kartini. Penting menyebutnya Raden Ajeng Kartini, namun pemilik nama ini justru meminta untuk hanya memanggilnya dengan nama saja, tanpa gelar kebangsawanan yang lekat dari keluarganya. Sebuah permintaan yang ia tulis kepada seorang gadis Belanda yang menjadi sahabat pena pertamanya, Estelle “Stella” Zeehandelaar. Panggil Aku Kartini Saja; yang kemudian menjadi sebuah judul biografi yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer.

Buku ini memaparkan banyak sisi dari Kartini yang bisa jadi belum diketahui khalayak luas, disamping bahwa ia adalah gadis pingitan yang terkekang oleh feodalisme pada jamannya dan menjadi tokoh feminisme Indonesia. Dimulai dengan kondisi sosial yang tengah berkembang di Indonesia pada abad 17-an, yang membentuk pola pikir dari masyarakat, termasuk golongan bangsawan. Pergolakan batin yang dialami Kartini sejak ia remaja, penolakannya terhadap peraturan-peraturan yang menurutnya tak masuk di akal yang ia tuliskan melalui surat-suartnya, hingga bidang-bidang kesenian yang digelutinya dan membuatnya lebih dikenal di Eropa, khususnya orang-orang Belanda.

Kartini lahir dari seorang wanita yang berasal dari keluarga buruh pabrik gula Mayong pada 21 April 1879. Ngasirah, namanya. Wanita yang sebelumnya juga melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Sosrokartono. Namun, terdapat kemunginan bahwa Kartini tidak mengenal secara dalam mengenai ibunya sendiri, karena disamping ibunya hanyalah selir yang berasal dari golongan rakyat jelata, dalam masyarakat feodal pribumi, terdapat keyakinan bahwa wanita menduduki tempat yang sangat tidak berarti. Masih menjadi pertanyaan apakah masa kecil Kartini dihabiskan dalam asuhan Ibunya sendiri, atau justru seorang emban.

Bertahun setelah kel ahirannya, Kartini akhirnya masuk sekolah pertamanya. Sekolah Rendah Belanda. Di sekolahnya ini, tentu ia mengalami diskriminasi. Mulai dari pengelompokan berdasarkan kedudukan orang tua dalam susunan sosial, hingga warna kulit. Meskipun demikian, diskriminasi yang Kartini terima lebih banyak berasal dari guru-gurunya. Berdasarkan surat yang ia tulis pada Stella Zeehandelaar, Kartini menceritakan bagaimana kebanyakan guru-gurunya tidak memberikan angka tinggi pada siswa-siswa Jawa, meskipun mereka berhak menerimanya.

ahirannya, Kartini akhirnya masuk sekolah pertamanya. Sekolah Rendah Belanda. Di sekolahnya ini, tentu ia mengalami diskriminasi. Mulai dari pengelompokan berdasarkan kedudukan orang tua dalam susunan sosial, hingga warna kulit. Meskipun demikian, diskriminasi yang Kartini terima lebih banyak berasal dari guru-gurunya. Berdasarkan surat yang ia tulis pada Stella Zeehandelaar, Kartini menceritakan bagaimana kebanyakan guru-gurunya tidak memberikan angka tinggi pada siswa-siswa Jawa, meskipun mereka berhak menerimanya.

DI tahun-tahun selanjutnya, Kartini harus menjalani pingitan selama empat tahun. Setelah sebelumnya ia memohon kepada ayahnya untuk dapat mengikuti jejak kakak-kakak laki-lakinya untuk meneruskan sekolah di Semarang, namun ditolak. Bersama dengan dua adiknya yang lain, ia menghabiskan masa panjang itu dengan membaca buku. Salah satu buku yang menjadi kecintaanya adalah buku milik Multatuli berjudul Max Havelaar. Tahun-tahun yang membuatnya tersiksa, namun merasa telah belajar banyak hal dari buku yang ia baca, pun pengalaman yang ia alami selama berada dalam pingitan. “lewatlah empat tahun itu, tenang dan damai bagi penonton yang dangkal, tapi bagi yang bermata tajam akan dilihatnya perjuangan lahir dan batin Ni..” (Surat Panjang, Agustus 1900, kepada Nyonya Abedanon)

Kartini mulai mengenal lingkungannya, lingkungan pribumi di luar tembok tinggi tempat ia hidup. Sebuah sistem sosial yang berdasarkan pada tata hidup feodalisme. Terdapat kasta-kasta yang berkembang; terbagi menjadi golongan ningrat atau bangsawan, hingga golongan rakyat jelata yang Kartini lihat lebih banyak mengalami kemalaratan dalam hidup mereka. Bahkan dalam lingkungan keluarganya sendiri. Ada kekakukan yang tercipta dalam hubungan antara dirinya dan saudara-saudaranya. Terdapat jurang menganga yang memisahkan satu kasta dengan lainnnya; memerintah. Golongan bawah harus menerima atas segala kata yang diucapkan oleh golongan atas.

Sekali lagi, Kartini menolaknya keras-keras. Bagaimana ia tidak terima jika harus menaruh hormat hingga membungkuk menyentuh tanah kepada kakak-kakaknya, hanya karena mereka berbeda usia. Melalui surat-suratnya, ia mengkritik sistem sosial tersebut.

“Dia habis akal,” pikirnya, mengapa dirinya dilahirkan terlambambat dari abng-abangnya; mengapa karenanya ia harus takzim padanya sungguh gila. Ia merasa tak berkewajiban pada siapa pun kecuali pada nuraninya, pada hatinya. Dan ia tidak akan benarkan abangnya, selama ia tidak yakin abangnya memang benar. (Panggil Aku Kartini Saja, hal 72; Surat Panjang, Agustus 1900, kepada Nyonya Abedanon)

Sebetulnya, penolakan-penolakan yang tumbuh dalam diri Kartini tidak lain adalah hasil ia membaca akan buku-buku dan pengetahuannya tentang Belanda. Ia menemukan bahwa bangsa Belanda tidak mengenal sistem sosial semacam ini, mereka memandang manusia bukan dari kedudukan atau gelar kebangsawanannya. Sifat demokratik, yang ingin sekali Kartini terapkan dalam lingkungannya sendiri.

Dalam perkembangan hidup Kartini yang lain, ia mulai menyentuh kesenian rakyat sebagai sebuah kesenangannya, sekaligus sebagai misi untuk mengangkat dan mengenalkan kesenian pribumi kepada dunia. Kartini memainkan gamelan, melukis, ukir kayu, hingga membatik. Ia juga memimpikan untuk mengembangkan hasil-hasil kesenian tersebut untuk bisa lebih meluas

Segala bentuk kecintaanya ini, ia tumpahkan ke dalam tulisan-tulisannya. Kartini juga dikenal sebagai pengarang melalui karya-karyanya, baik dalam bentuk surat, catatan harian, puisi dan lainnya. Salah satu karangan antropologinya tentang adat perkawinan golongan Koja di Jepara, diterbitkan dalam Bijdargen tot de Taal-land-en Volkenkunde van Ned-Indie. Ayahnya yang mengirimkan tulisan tersebut, dan nama ayahnya lah yang tercantum dalam keterangan penulisnya. Sementara karangan antropologinya yang lain hendak diterbitkan oleh sebuah majalah terbitan Nederland namun ditolaknya. Sebagai alasan, ia tak ingin namanya diketahui oleh khalayak lewat karangannya itu.

“Kartini adalah pemikir modern Indonesia pertama-pertama,” tulis Pramoedya dalam pengantar buku ini. Biografi yang ditulis oleh Pramoedya ini telah mengungkapkan hampir segala detil kehidupan Kartini, tentang pemikirannya yang luas mengenai rakyatnya sendiri dan usahanya untuk melepaskan mereka dari jerat feodalisme, juga bagaimana ia memaknai segala seni yang ia pelajari menjadi nilai-nilai kehidupan yang ia tumpahkan dalam tulisan-tulisannya.

Meskipun begitu, butuh penyelaman yang lebih dalam dan panjang untuk memanifestasikan pemikiran-pemikiran yang dibuatnya hingga akhirnya dapat terwujud dalam tata kehidupan yang seharusnya. Bahwa tidak ada tinggi atau rendah dalam tiap kedudukan, bahwa melawan berarti berani menentang segala yang feodal.[]

Judul: Panggil Aku Kartini Saja Penulis: Pramoedya Ananata Toer Penerbit: Lentera Dipantara, Jakarta Cetakan: I, Juli 2003 Tebal Buku: 301 halaman ISBN:9789793820057 Peresensi: Siti Hanifa